鉄とスチールの違いを徹底解説|成分・性質・用途で理解する金属材料の基礎

鉄とスチールの違いを徹底解説|成分・性質・用途で理解する金属材料の基礎

「鉄とスチールの違い」が気になる方は、鉄鋼材料の基本を学びたい、または製造・加工の現場でどちらを使うべきか知りたいと考えていることが多いでしょう。

本記事では、鉄とスチールの定義や成分の違い、性質や用途の比較を詳しく解説します。

金属加工に携わる方だけでなく、設計や材料選定を行う技術者にとっても役立つ内容です。

鉄とは何か

鉄(Fe)は、周期表の26番目の元素で、金属材料の中でも非常に重要な存在です。

純粋な鉄は比較的柔らかく、強度や耐摩耗性に乏しいため、実際の工業用途ではほとんど使用されません。

その代わりに炭素や他の元素と組み合わせることで、さまざまな特性を持つ鉄合金が生まれます。

鉄の基本特性

純鉄は延性に優れ、加工しやすいという特徴があります。

また、磁性を持ち、電磁鋼板などに利用されるケースもあります。

ただし、純鉄の強度は低いため、実際の構造材料には炭素を添加した鋼(スチール)や鋳鉄として利用されます。

- 融点:約1,538℃

- 密度:約7.87g/cm³

- 硬度:低い(加工しやすい)

- 磁性:強磁性体

スチールとは何か

スチールとは「鉄に炭素を0.02〜2.1%程度添加した合金」のことを指します。

炭素量が少ないと柔軟性が高く、加工しやすい軟鋼(低炭素鋼)となり、

炭素量が増えると硬くて摩耗に強い高炭素鋼になります。

このように、炭素量や添加元素によって多様な種類のスチールが存在します。

スチールの種類

スチールは用途に応じて以下のように分類されます。

- 軟鋼(低炭素鋼):加工性に優れ、建築材や車体に利用

- 中炭素鋼:機械部品や構造材に使用される

- 高炭素鋼:刃物や工具など高い硬度が求められる部品に利用

- 特殊鋼:クロムやニッケルを添加し、耐食性や耐熱性を付与

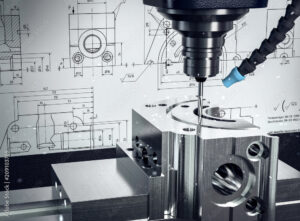

加工における工具の選び方は 工具選定のポイント も参考にしてください。

鉄とスチールの違いを比較

鉄とスチールは同じ「鉄系材料」ですが、成分や性質に違いがあります。

以下の比較表にまとめました。

| 項目 | 鉄(Iron) | スチール(Steel) |

|---|---|---|

| 定義 | 純粋な鉄元素、または炭素量0.02%未満 | 鉄に炭素を0.02〜2.1%含む合金 |

| 硬度 | 低い(柔らかい) | 炭素量により幅広い(軟らかい〜硬い) |

| 用途 | 電磁鋼板、研究用途 | 建築、機械部品、自動車、工具など |

| 加工性 | 高い(柔らかいので成形しやすい) | 種類によって異なるが、総じて工業利用向き |

鉄とスチールの使い分け

工業用途では、純粋な鉄そのものを使うケースは少なく、多くはスチールとして利用されます。

スチールは炭素量の調整や合金元素の添加によって特性を変えられるため、幅広い分野に対応できます。

一方、純鉄は高い延性や磁性を活かして特殊な用途に限られて使われます。

- 高強度が必要 → スチール

- 耐食性が重要 → ステンレス鋼(特殊鋼)

- 電磁特性が必要 → 純鉄や電磁鋼板

さらに詳しい金属加工の事例は フライス加工の精度 でも紹介しています。

よくある質問(FAQ)

鉄とスチールは同じものではないのですか?

鉄とスチールは同じ「鉄系金属」ですが異なります。

鉄は元素そのもの、スチールは鉄に炭素を含んだ合金です。

スチールのほうが強度や耐摩耗性が高く、実用金属として広く利用されています。

スチールと鋳鉄の違いは何ですか?

鋳鉄(キャストアイアン)は炭素量が2.1%以上の鉄合金で、硬くてもろいのが特徴です。

一方、スチールは炭素量が0.02〜2.1%で、強度と靭性のバランスに優れています。

そのため、構造材料にはスチール、耐摩耗性や鋳造性が求められる部品には鋳鉄が使われます。

ステンレスは鉄やスチールとどう違うのですか?

ステンレス鋼はスチールの一種で、鉄にクロムを10.5%以上添加した合金です。

耐食性に優れているため、台所用品、医療器具、建築材などに多く使用されます。