炭素鋼と合金鋼の違いとは?徹底解説ガイド

鋼材の選択は、製造業や建設業において非常に重要な決定事項です。しかし「炭素鋼と合金鋼の違いがよくわからない」「どちらを選ぶべきかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?そんなあなたのために、本ガイドでは炭素鋼と合金鋼の違いを徹底的に解説します。

このガイドを手に取ることで、以下の疑問にお答えします:

- 炭素鋼とは何か、合金鋼とは何か?

- それぞれの特徴や利点は何か?

- どのような用途にどちらが適しているのか?

鋼材の選び方を正しく理解することで、あなたのプロジェクトを成功へと導く手助けをしたいと思います。知識を深め、正しい選択をするための第一歩を踏み出しましょう。ここから、炭素鋼と合金鋼の世界を一緒に探求していきましょう!

1. 炭素鋼と合金鋼の違いを徹底解説

炭素鋼と合金鋼は、鉄を基にした鋼材であり、用途や特性に応じて広く使われています。それぞれの鋼材が持つ特徴や用途に違いがあるため、製造業や加工業者はそれぞれの特性を理解して適切に選定することが重要です。本章では、炭素鋼と合金鋼の違いを解説します。

1-1. 炭素鋼とは?

炭素鋼とは、主に鉄に炭素を加えた合金鋼で、最も一般的な鋼材の一種です。炭素含有量が0.02%から2.0%程度であり、炭素の量に応じて、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に分類されます。炭素鋼は、鋼材としての強度、硬度、靭性、延性などが炭素量に応じて変化します。

- 特徴:

- 比較的安価で入手しやすい。

- 溶接性、加工性に優れる。

- 強度、硬度が比較的低いが、熱処理によって改善可能。

- 用途:

- 自動車部品、建設機械、鋼構造物、金属加工など。

1-2. 合金鋼とは?

合金鋼は、鉄に炭素に加えて、クロム、モリブデン、マンガン、ニッケルなどの他の元素を添加した鋼材です。これらの元素を追加することで、炭素鋼では得られない特性を持つ鋼材を製造できます。合金鋼の成分や種類によって、強度、耐摩耗性、耐食性、耐熱性などが向上します。

- 特徴:

- 高い強度、耐摩耗性、耐食性、耐熱性を持つ。

- 高温環境下や過酷な条件下での使用に適している。

- 一部は非常に高価であり、製造コストが高い。

- 用途:

- 航空機部品、高温機械部品、工具、耐食性が求められる部品など。

1-3. 炭素鋼と合金鋼の成分の違い

炭素鋼と合金鋼の最大の違いは、含まれる元素の種類にあります。炭素鋼は主に炭素と鉄で構成されており、その他の元素は含まれていません。一方、合金鋼は炭素に加えて、様々な金属元素を添加することで、特定の性能を向上させています。

- 炭素鋼:

- 主成分: 鉄(Fe)と炭素(C)

- 微量成分: シリコン(Si)、マンガン(Mn)など(含有量は低い)

- 合金鋼:

- 主成分: 鉄(Fe)と炭素(C)

- 追加成分: クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)、バナジウム(V)など、設計に応じた多種多様な元素を添加

1-4. 炭素鋼と合金鋼の特性比較

炭素鋼と合金鋼の特性にはいくつかの違いがあり、用途に応じて選定が重要です。以下に、それぞれの鋼材の特性を比較します。

- 強度:

- 炭素鋼: 中程度の強度を持ち、加工が容易。

- 合金鋼: 高い強度や耐久性を持ち、過酷な使用環境にも対応。

- 硬度:

- 炭素鋼: 硬度は低めであり、熱処理を行うことで強化可能。

- 合金鋼: 高い硬度を持ち、特定の元素(クロム、バナジウムなど)によって硬さが向上。

- 靭性(ひずみ耐性):

- 炭素鋼: 比較的良好な靭性を持ち、衝撃に強い。

- 合金鋼: 鋼材の種類によっては、非常に高い靭性を持つものもある。

- 耐食性:

- 炭素鋼: 耐食性は低く、錆びやすい。

- 合金鋼: クロムを含む合金鋼は耐食性が非常に高い。

- 価格:

- 炭素鋼: 安価で、手に入りやすい。

- 合金鋼: 合金元素が多く含まれているため、炭素鋼より高価。

炭素鋼は主にコストパフォーマンス重視の用途に適し、合金鋼は特別な特性を持つ部品や過酷な環境での使用に適しています。選定の際には、求められる特性や用途を基に、最適な鋼材を選ぶことが求められます。

2. 鉄鋼材料の基礎知識を徹底解説

鉄鋼材料は、私たちの生活や産業の中で欠かせない重要な素材です。鉄鋼の特性や種類、製造方法を理解することは、製造業や建設業をはじめとする多くの分野で重要です。本章では、鉄鋼の基本的な成分や製造プロセス、種類と用途について詳しく解説します。

2-1. 鉄鋼の基本的な成分

鉄鋼は主に鉄を基にした合金であり、その特性は含まれる成分に大きく依存します。鉄鋼の基本的な成分は以下の通りです。

- 鉄(Fe): 鉄鋼の主成分で、鋼の強度、硬度、靭性を決定する要因となります。

- 炭素(C): 炭素は鋼の強度を高める役割を果たしますが、含有量が増えると延性(曲げに対する耐性)は低下します。炭素含有量が多いほど硬くなり、加工が難しくなります。

- シリコン(Si): 鋼の脱酸材として使われるほか、鋼の強度や硬さを向上させる作用もあります。

- マンガン(Mn): 鋼に強度と靭性を与えるほか、脱酸作用も持ち、耐摩耗性を向上させます。

- クロム(Cr): 耐食性を向上させるために添加される元素で、特にステンレス鋼に多く使用されます。

- ニッケル(Ni): 耐食性や耐熱性を向上させるために使用され、特に高温環境において有効です。

その他にも、バナジウム(V)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)などの元素が、鋼の特性を高めるために使用されます。

2-2. 鉄鋼の製造プロセス

鉄鋼は、鉄鉱石から鉄を取り出し、その後加工を行うことで製造されます。鉄鋼の製造プロセスは以下の通りです。

- 製鉄(鉄鉱石から鉄の取り出し):

- 鉄鉱石(酸化鉄)を高炉で溶解し、鉄を取り出します。これにより、鉄鉱石中の酸素を取り除き、純度の高い鉄を得ることができます。

- 鋼製造(鋼の精錬):

- 製鉄で得られた鉄は、炭素含有量を調整するために製鋼炉で精錬されます。この過程で、鋼に必要な特性を持たせるために、適切な元素を添加したり、不純物を除去したりします。

- 圧延(鋼の成形):

- 鋼は圧延機を通して、所定の形状に成形されます。圧延により、鋼は薄板、棒材、鋼管などさまざまな形状に加工されます。

- 冷却と熱処理:

- 成形後、鋼は急冷または徐冷されて硬化させる場合もあり、熱処理によって強度や耐久性を調整します。

2-3. 鉄鋼の種類と用途

鉄鋼はその成分や加工方法によって、さまざまな種類に分けられます。代表的な鉄鋼の種類とその用途を以下に示します。

- 炭素鋼:

- 特徴: 炭素含有量によって性質が異なり、一般的に強度が高く、加工がしやすいです。

- 用途: 構造物、機械部品、建設用鋼材など。

- 合金鋼:

- 特徴: 炭素鋼に他の元素を添加し、耐食性、強度、靭性などを向上させた鋼材です。

- 用途: 高温環境下での機械部品、航空機部品、工具鋼など。

- ステンレス鋼:

- 特徴: 主にクロムを含む鋼で、優れた耐食性を持つ鋼材です。

- 用途: 食品加工機械、医療機器、建築金物など。

- 鋳鉄:

- 特徴: 高い流動性を持ち、複雑な形状に成形しやすいですが、脆いため強度が低いです。

- 用途: 自動車部品、建設用鋳物、配管など。

- 工具鋼:

- 特徴: 高い硬度と耐摩耗性を持ち、切削工具や金型に使用されます。

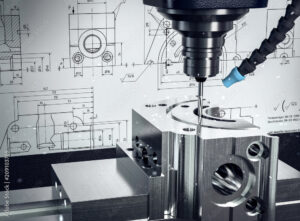

- 用途: 切削工具、金型、ドリルなど。

鉄鋼はその特性に応じて様々な分野で使用されており、用途に合わせて適切な鉄鋼を選定することが重要です。鋼の種類や製造方法を理解することで、最適な材料選定や加工方法を選べるようになります。

3. 鋼と鋳鉄の違いを徹底解説

鋼と鋳鉄は、鉄を基にした材料ですが、その成分や特性、用途には大きな違いがあります。本章では、鋼と鋳鉄の特性や用途の違いについて詳しく解説します。

3-1. 鋼の特性

鋼は、鉄に炭素を加えた合金で、炭素含有量によって性質が変化します。主な特性は以下の通りです。

- 強度: 鋼は、適切な炭素含有量により、高い引張強度を持つことができます。硬さや靭性も炭素量によって調整可能です。

- 延性: 鋼は、引っ張りや圧縮に対して高い延性(変形しやすさ)を持ち、割れにくい特徴があります。これにより、複雑な形状の加工が可能です。

- 加工性: 鋼は、熱処理や圧延、鍛造などの加工を通して、目的に応じた強度や硬度を調整できます。熱処理で硬度や耐久性を高めることができます。

- 耐食性: 鋼にクロムやニッケルなどの元素を添加すると、耐食性が向上し、ステンレス鋼のように優れた耐腐食性を発揮します。

鋼はその性質に応じて、構造物や機械部品に多く使用されます。

3-2. 鋳鉄の特性

鋳鉄は、鉄に炭素を多く含む合金で、鋼に比べていくつかの異なる特性を持っています。

- 硬さ: 鋳鉄は炭素含有量が高いため、鋼に比べて硬度が高くなります。これにより、摩耗に強い特徴があります。

- 脆さ: 鋳鉄は延性が低く、引っ張りや圧縮に対する抵抗力が弱いため、衝撃に弱いです。過度な力が加わると割れる可能性があります。

- 鋳造性: 鋳鉄は鋼よりも流動性が高く、型に流し込む際に複雑な形状を作ることが得意です。これにより、複雑な形の部品の製造が可能です。

- 耐摩耗性: 鋳鉄は摩擦や摩耗に強く、長期間使用する部品に適しています。例えば、エンジン部品やブレーキ部品などに使用されます。

鋳鉄は、主に鋳造を必要とする部品や摩耗に強い部品に使用されます。

3-3. 鋼と鋳鉄の用途の違い

鋼と鋳鉄は、特性に応じて異なる用途に使用されます。

- 鋼の用途:

- 構造用鋼: 建築や橋梁などの構造物に使用され、強度と靭性が求められます。

- 機械部品: ギア、シャフト、ボルトなどの機械部品は、強度と延性が求められるため、鋼が適しています。

- 工具鋼: 切削工具や金型に使用され、耐摩耗性や耐熱性が求められます。

- 鋳鉄の用途:

- 自動車部品: エンジンブロックやシリンダーヘッドなど、摩耗に強く、鋳造で製造できる部品に使用されます。

- 建設用鋳物: 排水管や橋梁など、鋳造に適した形状で強度が求められる部品に使用されます。

- 機械部品: 摩耗に強いため、ピストン、クランクシャフトなどに使用されます。

鋼は強度や加工性に優れ、機械部品や構造物に広く使用される一方、鋳鉄は摩耗性や鋳造性に優れ、特にエンジン部品や鋳物部品に適しています。それぞれの特性を理解することで、最適な材料選定が可能となります。

4. 焼入れ性に関する具体的な情報を徹底解説

焼入れ性は、金属材料が焼入れ処理を行った際に、どの程度硬化できるかを示す特性です。焼入れ処理によって金属の内部構造が変化し、強度や耐摩耗性が向上するため、焼入れ性は非常に重要な指標となります。本章では、焼入れ性の基本概念から、炭素鋼や合金鋼における焼入れ性の違い、そして評価方法について解説します。

4-1. 焼入れ性とは?

焼入れ性とは、金属材料が焼入れ(熱処理による急冷)を行った際に、どの程度効率よく硬化するか、または硬化深さがどれくらいかを示す特性です。焼入れは、金属を加熱し、その後急冷することで、金属の結晶構造を変化させ、硬度を向上させる処理です。この処理において重要なのは、急冷後の硬化層の深さや硬度がどれだけ均一に形成されるかという点です。焼入れ性が良好な材料は、均等に硬化層が形成され、強度や耐摩耗性が向上します。

4-2. 炭素鋼の焼入れ性

炭素鋼の焼入れ性は、炭素含有量に大きく影響されます。一般的に、炭素鋼の焼入れ性は以下の要素によって決まります。

- 炭素含有量: 炭素鋼の炭素含有量が増加すると、焼入れ後の硬化層が深くなり、硬度が向上します。ただし、炭素含有量が高すぎると、割れやすくなるため、バランスが重要です。

- 焼入れ温度: 焼入れ温度は、鋼の種類によって異なりますが、温度が高いほど硬化が進みます。一般的に、炭素鋼は800℃~900℃で焼入れを行います。

- 冷却速度: 急冷の速度が速いほど硬化層が深くなりますが、過度な冷却はひび割れや変形を引き起こす可能性があるため、適切な冷却媒体を選定することが重要です。

炭素鋼は、焼入れ性が比較的良好であり、コストパフォーマンスが高いため、日常的な機械部品や工具に広く使用されます。

4-3. 合金鋼の焼入れ性

合金鋼は、炭素鋼に他の元素(クロム、モリブデン、ニッケルなど)を添加することで、焼入れ性を改善します。合金鋼の焼入れ性には、以下の特性があります。

- 合金元素の影響: クロム、モリブデン、ニッケルなどの元素が添加されることで、焼入れ温度や冷却速度の条件が変わり、焼入れ性が向上します。これにより、硬化層が深く、均等に形成されます。

- 耐摩耗性の向上: 合金鋼は、焼入れ処理によって耐摩耗性が大きく向上するため、機械部品や工具に最適です。

- 高い靭性: 合金鋼は、炭素鋼に比べて靭性(耐衝撃性)が向上し、焼入れ後でも割れにくい特性を持っています。

合金鋼は、炭素鋼に比べて高い強度や耐摩耗性を持っており、特に高負荷がかかる機械部品や工具などに使用されます。

4-4. 焼入れ性の評価方法

焼入れ性を評価する方法にはいくつかの手法があります。主な評価方法は以下の通りです。

- 硬度測定: 焼入れ後の硬度を測定することで、焼入れ性を評価します。通常、ロックウェル硬度やブリネル硬度を使用します。硬度が高いほど焼入れ性が良好であるとされます。

- 焼入れ深さの測定: 焼入れ処理後の硬化層の深さを測定することで、焼入れ性を評価します。深い硬化層を持つほど、焼入れ性が良いとされます。

- 微細構造の観察: 焼入れ後の金属の微細構造を顕微鏡で観察し、マルテンサイトなどの硬化相が均等に形成されているかを確認します。

- 金属試験片の曲げ試験: 焼入れ後の金属の靭性を評価するために、曲げ試験を行うことがあります。これにより、割れにくさや弾性の特性を確認します。

これらの評価方法を組み合わせることで、焼入れ性を詳細に評価し、製品の品質を確保することができます。

5. 鉄鋼の種類や特性について詳しく学ぶ

鉄鋼には多くの種類があり、それぞれが異なる特性や用途を持っています。ここでは、代表的な鉄鋼の種類であるステンレス鋼、ツール鋼、高強度鋼について、それぞれの特性を詳しく解説します。

5-1. ステンレス鋼の特性

ステンレス鋼は、耐食性に優れた合金鋼で、主に鉄にクロム(Cr)を添加したものです。クロムの含有量が10.5%以上であることが、ステンレス鋼の特徴的な条件となります。主な特性は以下の通りです。

- 耐食性: クロムが含まれていることで、表面に酸化膜(クロム酸化膜)が形成され、外的な腐食に対して非常に強い耐性を示します。

- 強度と靭性: ステンレス鋼は高い強度と靭性を持ち、機械的特性にも優れています。これにより、強度が求められる環境でも使用されます。

- 加工性: 加工は比較的難しいですが、焼入れ処理を行うことで、耐摩耗性を向上させることができます。

- 用途: 食品加工機械や化学機器、建築用材、医療器具など、耐食性が重要な分野で使用されます。

5-2. ツール鋼の特性

ツール鋼は、主に工具や金型、切削工具に使用される鋼材で、硬度や耐摩耗性が非常に高いことが特徴です。一般的に、炭素鋼にさまざまな合金元素(クロム、モリブデン、バナジウム、タングステンなど)を加えて作られます。主な特性は以下の通りです。

- 高い硬度: ツール鋼は、硬度が非常に高く、金属の切削や加工に適しています。焼入れ後の硬度は非常に高く、長期間にわたる使用が可能です。

- 耐摩耗性: 高い耐摩耗性を持ち、摩擦や衝撃の多い環境でも長期間使用できます。

- 耐熱性: ツール鋼は高温でも優れた性能を発揮します。高温環境でも硬度を維持することができるため、切削工具や金型として使用されます。

- 用途: 切削工具、プレス金型、鍛造工具、ダイカスト金型など、精密な加工が必要な分野で使用されます。

5-3. 高強度鋼の特性

高強度鋼は、強度を高めるために炭素鋼に合金元素(クロム、モリブデン、ニッケルなど)を加えた鋼材です。構造材や機械部品に広く使用され、特に高負荷の環境下で優れた性能を発揮します。主な特性は以下の通りです。

用途: 機械構造部品、自動車部品、航空機部品、重機部品など、高い強度や耐久性を求められる部品に使用されます。

高い強度: 高強度鋼は、耐久性が求められる構造用部品に最適で、強度が非常に高いのが特徴です。これにより、重荷を支える部材として使用されます。

耐摩耗性: 高強度鋼は、摩擦や磨耗にも強いため、機械部品や部材に使用されることが多いです。

耐衝撃性: 衝撃に対する耐性が高く、過酷な環境でも耐えられる特性を持っています。

まとめ

炭素鋼は主に炭素を含む鉄合金で、強度と加工性に優れています。一方、合金鋼は炭素に加え、クロムやニッケルなどの元素を含み、耐食性や耐熱性が向上します。用途に応じて選ばれるこれらの鋼材は、特性や性能が大きく異なるため、理解が重要です。